Face à la complexité croissante des relations professionnelles, la gestion des litiges en droit du travail représente un enjeu majeur pour les entreprises comme pour les salariés. La multiplication des contentieux et l’évolution constante de la jurisprudence nécessitent une approche méthodique et préventive. Cet enjeu s’avère d’autant plus pertinent dans un contexte où les réformes successives du Code du travail ont modifié substantiellement le cadre juridique des relations employeurs-salariés. Notre analyse propose un panorama des stratégies efficaces pour anticiper, gérer et résoudre les différends professionnels, tout en préservant les intérêts légitimes des parties prenantes.

Prévention et anticipation des conflits de travail

La meilleure manière de gérer un litige reste encore de l’éviter. Une politique de prévention efficace constitue le premier rempart contre les contentieux coûteux et chronophages. Cette démarche proactive s’articule autour de plusieurs axes stratégiques qui, mis en œuvre de façon cohérente, permettent de réduire significativement les risques juridiques.

L’élaboration d’un règlement intérieur précis et conforme aux exigences légales représente la pierre angulaire de cette stratégie préventive. Ce document doit détailler clairement les règles disciplinaires, les procédures de sanction et les comportements attendus au sein de l’organisation. La Cour de cassation a maintes fois rappelé l’importance de ce document, notamment dans son arrêt du 23 mars 2017 (n°15-23.090), où elle souligne que l’absence de règlement intérieur régulièrement établi peut fragiliser la position de l’employeur en cas de litige.

Parallèlement, la mise en place de contrats de travail rigoureux et adaptés à chaque situation professionnelle constitue une protection juridique non négligeable. Ces documents doivent préciser sans ambiguïté les conditions d’emploi, les missions, les objectifs et les modalités de rupture. Une attention particulière doit être portée aux clauses spécifiques comme les clauses de non-concurrence, de mobilité ou de confidentialité, dont la rédaction approximative peut engendrer des contentieux.

Formation et sensibilisation des acteurs

La formation continue des managers et des responsables RH aux fondamentaux du droit social représente un investissement judicieux. Ces acteurs de première ligne doivent maîtriser les principes de base pour éviter les erreurs de procédure ou les décisions hasardeuses. Les programmes de formation peuvent aborder des thématiques variées :

- Cadre légal de la relation de travail

- Procédures disciplinaires et respect du contradictoire

- Gestion des situations de harcèlement et discrimination

- Modalités de rupture du contrat de travail

La mise en place d’un audit social régulier permet d’identifier les zones de vulnérabilité juridique et d’y remédier avant qu’elles ne se transforment en litiges. Cette démarche d’auto-évaluation peut s’appuyer sur des indicateurs précis comme le taux de contentieux, le nombre d’avertissements ou la fréquence des réclamations. Le Conseil d’État, dans sa décision du 4 mai 2018 (n°413526), a d’ailleurs validé l’intérêt de ces dispositifs préventifs dans l’appréciation de la bonne foi des employeurs.

Techniques de médiation et résolution amiable

Lorsqu’un différend survient malgré les mesures préventives, le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) constitue une option avantageuse avant toute judiciarisation. Ces mécanismes, encouragés par la réforme de la justice de 2019, offrent une voie plus rapide, moins coûteuse et souvent plus satisfaisante pour les parties.

La médiation en droit du travail connaît un développement significatif ces dernières années. Ce processus, encadré par les articles 1528 à 1535 du Code de procédure civile, permet l’intervention d’un tiers neutre et indépendant qui facilite la communication entre les parties. La médiation présente l’avantage de préserver la confidentialité des échanges et de maintenir une relation professionnelle viable, ce qui s’avère particulièrement précieux lorsque le contrat de travail n’est pas rompu.

La conciliation devant le Conseil de Prud’hommes, étape obligatoire avant l’audience de jugement, constitue une autre opportunité de résoudre le litige à l’amiable. Selon les statistiques du Ministère de la Justice, environ 10% des affaires se concluent lors de cette phase préliminaire. Pour optimiser les chances de réussite, une préparation minutieuse s’impose : définition claire des objectifs, rassemblement des pièces justificatives et anticipation des arguments adverses.

Négociation raisonnée et transaction

La négociation directe entre les parties reste une voie privilégiée, particulièrement efficace lorsqu’elle s’appuie sur les principes de la négociation raisonnée. Cette approche, développée par l’Université de Harvard, se concentre sur les intérêts sous-jacents plutôt que sur les positions, favorisant ainsi l’émergence de solutions créatives et mutuellement satisfaisantes.

La formalisation d’un accord par une transaction, au sens de l’article 2044 du Code civil, permet de sécuriser juridiquement la résolution amiable. Ce contrat, qui suppose des concessions réciproques, bénéficie de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Sa rédaction requiert une vigilance particulière quant à plusieurs aspects :

- Identification précise des parties et de leur capacité à transiger

- Description détaillée de l’objet du litige

- Énumération claire des concessions mutuelles

- Mention explicite de la renonciation à toute action ultérieure

Le protocole transactionnel doit être équilibré pour éviter tout risque d’annulation. La jurisprudence sanctionne régulièrement les transactions déséquilibrées ou conclues sous pression, comme l’illustre l’arrêt de la Chambre sociale du 15 novembre 2018 (n°17-14.932).

Stratégies contentieuses efficaces

Malgré les efforts de résolution amiable, certains litiges nécessitent une approche contentieuse. Dans cette perspective, l’élaboration d’une stratégie judiciaire cohérente s’avère déterminante pour maximiser les chances de succès. Cette démarche suppose une analyse préalable approfondie des forces et faiblesses du dossier.

La constitution du dossier de preuve représente une étape fondamentale. Le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » doit être nuancé en droit du travail, où la Cour de cassation admet une certaine souplesse dans l’administration de la preuve, compte tenu du lien de subordination. L’arrêt du 23 mai 2017 (n°15-29.225) a ainsi validé la recevabilité d’attestations de collègues, sous réserve qu’elles soient précises et circonstanciées.

Le choix de la juridiction compétente et de la qualification juridique des faits influence considérablement l’issue du litige. Par exemple, requalifier un licenciement économique contestable en licenciement sans cause réelle et sérieuse peut s’avérer stratégiquement judicieux. De même, l’articulation entre les différentes instances (pénale, administrative, civile) doit être soigneusement planifiée, en tenant compte des règles relatives à l’autorité de la chose jugée.

Tactiques procédurales spécifiques

L’anticipation des délais de prescription, considérablement raccourcis depuis les ordonnances Macron de 2017, constitue un enjeu majeur. La contestation de la rupture du contrat de travail doit désormais intervenir dans un délai de 12 mois, contre 24 mois auparavant. Cette réduction impose une réactivité accrue et une vigilance particulière dans la préservation des preuves.

Le recours aux mesures d’instruction in futurum, prévues par l’article 145 du Code de procédure civile, peut s’avérer précieux pour sécuriser des éléments probatoires avant tout procès. Cette procédure permet d’obtenir du juge qu’il ordonne des mesures légalement admissibles afin de conserver ou d’établir des preuves de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

- Requête auprès du président du tribunal judiciaire

- Démonstration d’un motif légitime

- Identification précise des documents recherchés

- Respect du principe de proportionnalité

La maîtrise du calendrier judiciaire et l’utilisation judicieuse des voies procédurales (référé, sursis à statuer, questions préjudicielles) permettent d’optimiser la défense des intérêts. À titre d’exemple, le référé-provision de l’article R.1455-6 du Code du travail offre la possibilité d’obtenir rapidement le paiement de sommes non sérieusement contestables, allégeant ainsi la pression financière pendant la durée du procès.

Digitalisation et gestion moderne des litiges

L’évolution technologique transforme profondément les pratiques de gestion des litiges en droit du travail. La digitalisation des processus juridiques offre des opportunités significatives pour améliorer l’efficacité et la pertinence des stratégies contentieuses et préventives.

Les outils de Legal Tech spécialisés en droit social permettent désormais d’automatiser certaines tâches chronophages comme la veille juridique, l’analyse prédictive des risques ou la génération de documents standardisés. Ces solutions technologiques, en constante évolution, contribuent à réduire les coûts et à accroître la réactivité face aux situations conflictuelles. Le Conseil National des Barreaux a d’ailleurs reconnu leur utilité dans son livre blanc sur l’avocature publié en 2020.

La gestion électronique des documents (GED) facilite considérablement l’organisation et l’accès aux pièces justificatives en cas de litige. Un système performant permet de conserver de manière sécurisée les contrats, avenants, courriers, entretiens d’évaluation et autres documents susceptibles de servir de preuves. La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a édité des recommandations spécifiques concernant l’archivage numérique des données sociales, qu’il convient de respecter scrupuleusement.

Intelligence artificielle et analyse prédictive

Les systèmes d’intelligence artificielle appliqués au droit du travail commencent à transformer l’approche des litiges. Ces technologies permettent d’analyser des milliers de décisions juridictionnelles pour identifier des tendances et anticiper les positions des tribunaux sur des questions spécifiques. Par exemple, l’outil Predictice, utilisé par de nombreux cabinets d’avocats, aide à évaluer les chances de succès d’une action et à estimer les montants d’indemnisation probables.

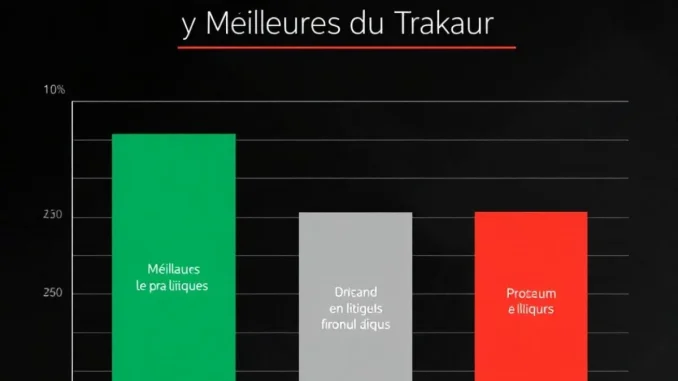

La mise en place de tableaux de bord numériques offre une vision synthétique et actualisée des contentieux en cours. Ces interfaces permettent de suivre l’évolution des procédures, d’anticiper les échéances et d’adapter la stratégie en fonction des développements juridiques. Les indicateurs pertinents peuvent inclure :

- Taux de résolution amiable des conflits

- Délai moyen de traitement des litiges

- Coût moyen par type de contentieux

- Taux de succès par nature de demande

La visioconférence et les plateformes de médiation en ligne facilitent les échanges entre les parties, réduisant ainsi les contraintes logistiques et accélérant le processus de résolution. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs mis en place une expérimentation de médiation numérique qui montre des résultats encourageants, avec un taux d’accord supérieur de 15% aux médiations traditionnelles.

Perspectives d’avenir et adaptation aux évolutions juridiques

Le paysage du droit du travail connaît des mutations profondes qui nécessitent une vigilance constante et une capacité d’adaptation rapide. Les professionnels impliqués dans la gestion des litiges doivent anticiper ces transformations pour maintenir l’efficacité de leurs stratégies.

Les réformes législatives successives, à l’image des ordonnances Travail de 2017 ou de la loi Avenir professionnel de 2018, ont considérablement modifié les règles du jeu. Le barème d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse, bien que contesté devant diverses juridictions, a transformé l’approche du risque contentieux. Les employeurs peuvent désormais mieux anticiper le coût potentiel d’un litige, ce qui influence directement les stratégies de négociation et de règlement amiable.

L’influence croissante du droit européen et des normes internationales complexifie l’environnement juridique. Les arrêts de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur des questions comme le temps de travail, la discrimination ou le transfert d’entreprise s’imposent aux juridictions nationales et peuvent remettre en cause des pratiques établies. Par exemple, l’arrêt CCOO c. Deutsche Bank du 14 mai 2019 (C-55/18) sur l’obligation de mise en place d’un système objectif de mesure du temps de travail a généré de nouvelles obligations pour les employeurs.

Adaptation aux nouvelles formes de travail

L’émergence de nouvelles formes d’emploi (télétravail, plateformes numériques, portage salarial) suscite des problématiques juridiques inédites. La qualification de la relation de travail devient parfois incertaine, comme l’illustrent les contentieux relatifs aux chauffeurs Uber ou aux livreurs Deliveroo. La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 4 mars 2020 (n°19-13.316), a requalifié en contrat de travail la relation entre un chauffeur et la plateforme, ouvrant la voie à de nombreuses actions similaires.

Les questions relatives à la santé mentale au travail prennent une place grandissante dans le contentieux social. Le burn-out, les risques psychosociaux et le harcèlement moral font l’objet d’une attention accrue des juges. La reconnaissance du syndrome d’épuisement professionnel comme maladie professionnelle reste un sujet débattu, mais la jurisprudence tend à renforcer les obligations de l’employeur en matière de prévention.

- Mise en place de dispositifs d’alerte et de signalement

- Formation des managers à la détection des situations à risque

- Élaboration de protocoles d’intervention en cas de crise

- Suivi médical renforcé pour les postes exposés

La transition écologique commence également à influencer le droit du travail, avec l’émergence de nouvelles obligations en matière environnementale pour les entreprises. Le devoir de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre, instauré par la loi du 27 mars 2017, illustre cette tendance. Ce texte impose l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de vigilance couvrant les risques d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement, y compris chez les sous-traitants et fournisseurs.

L’art de transformer les conflits en opportunités d’amélioration

Au-delà de leur dimension conflictuelle, les litiges en droit du travail peuvent constituer de véritables leviers de transformation pour les organisations. Cette approche constructive suppose de dépasser la simple gestion défensive pour adopter une démarche d’apprentissage et d’amélioration continue.

L’analyse systématique des causes profondes des litiges permet d’identifier les dysfonctionnements organisationnels ou managériaux qui les ont générés. Cette démarche, inspirée des méthodes d’analyse des risques industriels, consiste à remonter la chaîne causale au-delà des symptômes visibles. Par exemple, un contentieux récurrent sur les heures supplémentaires peut révéler des problèmes structurels dans l’organisation du temps de travail ou dans les processus de validation.

La mise en place d’un retour d’expérience (RETEX) après chaque litige significatif favorise l’amélioration des pratiques. Cette méthodologie, couramment utilisée dans les secteurs à haut risque comme l’aéronautique ou le nucléaire, s’applique avec pertinence au domaine juridique. Elle implique une analyse factuelle et non culpabilisante des événements, la recherche de solutions préventives et la diffusion des enseignements tirés auprès des acteurs concernés.

Innovation sociale et dialogue constructif

Le développement d’une culture du dialogue social préventif constitue un puissant antidote aux conflits judiciaires. Les entreprises qui investissent dans des relations sociales de qualité constatent généralement une réduction significative du contentieux. Cette approche suppose la mise en place d’espaces d’échange réguliers, formels et informels, où les tensions peuvent s’exprimer avant de dégénérer en conflits ouverts.

L’élaboration de chartes relationnelles ou de codes de conduite co-construits avec les représentants du personnel peut contribuer à clarifier les attentes mutuelles et à prévenir les malentendus. Ces documents, sans valeur juridique contraignante, fixent néanmoins un cadre de référence partagé qui facilite la résolution des différends. La Direction Générale du Travail encourage d’ailleurs ce type d’initiatives dans son guide des bonnes pratiques du dialogue social.

- Organisation d’ateliers collaboratifs sur les valeurs de l’entreprise

- Définition concertée des comportements attendus

- Établissement de procédures de remontée et traitement des difficultés

- Révision périodique des engagements pour les adapter aux évolutions

La mise en œuvre d’une politique de qualité de vie au travail (QVT) ambitieuse peut considérablement réduire les sources de tension. Les accords QVT, encouragés par l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), abordent des thématiques variées comme l’équilibre vie professionnelle-vie personnelle, l’autonomie dans le travail ou l’égalité professionnelle. Ces dispositifs contribuent à créer un environnement de travail apaisé où les conflits trouvent plus naturellement des voies de résolution non contentieuses.

En définitive, l’approche moderne des litiges en droit du travail conjugue rigueur juridique, innovation managériale et intelligence relationnelle. Les organisations qui parviennent à intégrer ces différentes dimensions transforment les situations conflictuelles en catalyseurs de progrès, renforçant ainsi leur performance sociale et économique dans une perspective durable.