La séparation conjugale connaît une transformation significative avec l’émergence des procédures de divorce accélérées. Face à l’engorgement des tribunaux et aux attentes des justiciables souhaitant tourner rapidement la page, le législateur a progressivement mis en place des mécanismes permettant de simplifier et d’accélérer la rupture du lien matrimonial. Ces nouvelles voies procédurales, qui s’inscrivent dans un mouvement de déjudiciarisation partielle du divorce, répondent à une demande sociale forte tout en soulevant des questions fondamentales sur la protection des droits des parties vulnérables. Cette évolution s’accompagne d’une refonte des pratiques professionnelles et d’une adaptation des acteurs juridiques à ces temporalités contractées.

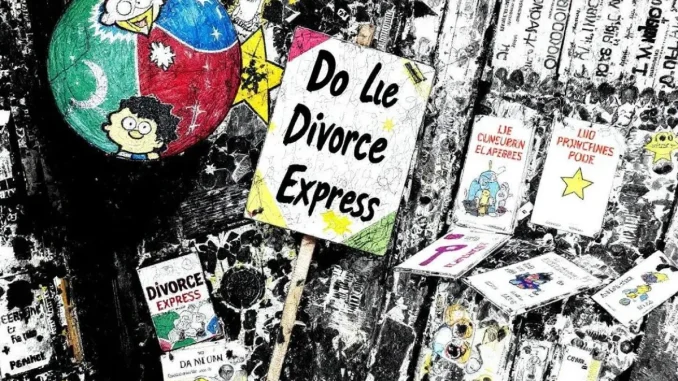

La refonte du paysage procédural du divorce en France

L’évolution du droit du divorce témoigne d’une volonté constante d’adaptation aux réalités sociales contemporaines. La loi du 26 mai 2004 avait déjà considérablement modifié le paysage procédural en simplifiant les cas de divorce. Plus récemment, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en instaurant des mécanismes d’accélération procédurale significatifs.

Le divorce par consentement mutuel sans juge, entré en vigueur le 1er janvier 2017, constitue l’incarnation la plus aboutie de cette tendance à la déjudiciarisation. Cette procédure, désormais contractuelle, permet aux époux assistés de leurs avocats respectifs de conclure une convention de divorce qui sera ensuite enregistrée par un notaire. Ce dispositif a considérablement réduit les délais, permettant de finaliser un divorce en quelques semaines contre plusieurs mois auparavant.

Pour les autres formes de divorce contentieux, la loi du 23 mars 2019 a supprimé la phase de conciliation obligatoire, remplacée par une simple audience d’orientation. Cette modification procédurale vise à concentrer l’intervention judiciaire sur les points véritablement litigieux, accélérant ainsi le traitement des dossiers. Le législateur a également instauré la possibilité d’une passerelle procédurale permettant de basculer plus facilement d’un divorce contentieux vers un divorce par consentement mutuel si les époux parviennent à un accord en cours de procédure.

La numérisation des procédures participe également à cette dynamique d’accélération. Le développement des plateformes de communication électronique entre les juridictions et les auxiliaires de justice facilite les échanges et réduit les temps d’attente. La dématérialisation des actes de procédure, particulièrement accentuée depuis la crise sanitaire de 2020, contribue à fluidifier le traitement des dossiers.

Cette refonte procédurale s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation de la justice familiale qui tend à privilégier l’autonomie des parties et la recherche de solutions négociées. Toutefois, cette évolution soulève des interrogations quant à l’équilibre entre célérité procédurale et protection des intérêts des justiciables, notamment les plus vulnérables. Le défi pour le législateur consiste à maintenir un cadre protecteur tout en répondant à l’aspiration légitime des citoyens à une justice plus rapide et moins formelle.

Le divorce par consentement mutuel déjudiciarisé : une révolution procédurale

La déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel représente un tournant majeur dans le droit français de la famille. Cette procédure, introduite par la loi du 18 novembre 2016, a profondément modifié le paysage juridique du divorce en France en retirant le juge de l’équation lorsque les époux s’accordent sur la rupture et ses conséquences.

Le mécanisme repose sur un triptyque d’acteurs juridiques qui se substituent à l’intervention judiciaire. Les avocats des deux époux élaborent ensemble la convention de divorce, document qui formalise l’accord des parties sur l’ensemble des aspects de leur séparation. Le notaire, nouvel acteur de la procédure, intervient ensuite pour enregistrer cette convention au rang de ses minutes, lui conférant ainsi force exécutoire.

Une procédure aux délais considérablement réduits

L’un des avantages majeurs de cette procédure réside dans sa rapidité d’exécution. Là où un divorce judiciaire par consentement mutuel nécessitait en moyenne entre 3 et 6 mois, la nouvelle procédure peut théoriquement être bouclée en quelques semaines :

- Élaboration de la convention par les avocats : 1 à 2 semaines

- Délai de réflexion obligatoire de 15 jours

- Signature de la convention par les époux

- Enregistrement par le notaire dans un délai de 7 jours

Cette accélération temporelle répond à une attente forte des justiciables qui souhaitent souvent tourner la page rapidement. Elle permet également de désengorger les tribunaux judiciaires, dont les délais d’audiencement en matière familiale peuvent atteindre plusieurs mois dans certaines juridictions particulièrement surchargées.

La procédure déjudiciarisée présente néanmoins certaines limites. Elle reste inaccessible lorsque le couple a des enfants mineurs qui demandent à être entendus par un juge, ou lorsque l’un des époux bénéficie d’une mesure de protection juridique. Ces garde-fous témoignent du souci du législateur de maintenir l’intervention judiciaire dans les situations où la protection des personnes vulnérables l’exige.

Le coût de cette procédure constitue un autre point d’attention. Si l’absence de phase judiciaire peut théoriquement réduire les frais, la nécessité de recourir à deux avocats et à un notaire peut représenter un investissement conséquent. L’accès à l’aide juridictionnelle reste possible mais ne couvre pas l’intégralité des frais, ce qui peut créer une forme d’inégalité d’accès à cette procédure accélérée.

Le succès de ce dispositif se mesure toutefois à son adoption massive par les justiciables. Selon les statistiques du Ministère de la Justice, plus de 70% des divorces par consentement mutuel sont désormais réalisés selon cette modalité déjudiciarisée, témoignant d’une réception favorable par les citoyens et les professionnels du droit.

L’accélération des procédures de divorce contentieux

Si la déjudiciarisation concerne uniquement le divorce par consentement mutuel, les procédures contentieuses ont également connu des modifications substantielles visant à réduire leur durée. La réforme de 2019 a profondément remanié l’architecture procédurale des divorces judiciaires, avec pour objectif affiché de raccourcir les délais de traitement.

La suppression de la phase de conciliation obligatoire constitue l’innovation majeure de cette réforme. Auparavant, tout divorce contentieux débutait par une tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales, étape qui pouvait retarder considérablement la procédure dans des situations où la rupture était déjà consommée. Désormais, la procédure commence directement par une assignation qui expose les demandes du demandeur, suivie d’une audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Cette nouvelle architecture procédurale permet de concentrer l’intervention judiciaire sur l’essentiel : la fixation des mesures provisoires nécessaires pendant l’instance (résidence des enfants, pension alimentaire, jouissance du domicile conjugal) et l’orientation de l’affaire vers la procédure la plus adaptée. Le gain de temps est significatif, réduisant potentiellement de plusieurs mois la durée globale de la procédure.

Le divorce pour acceptation du principe de la rupture : une voie médiane simplifiée

Parmi les procédures contentieuses, le divorce pour acceptation du principe de la rupture a été particulièrement simplifié. Cette forme de divorce, qui requiert uniquement l’accord des époux sur le principe même de la séparation (et non sur ses conséquences), bénéficie désormais d’un traitement procédural allégé.

L’acceptation du principe de la rupture peut être constatée par acte sous signature privée contresigné par avocat ou par déclaration au greffe. Cette acceptation devient irrévocable dès qu’elle est donnée, ce qui évite les stratégies dilatoires consistant à revenir sur son consentement en cours de procédure.

La procédure peut ensuite se concentrer uniquement sur les conséquences du divorce (liquidation du régime matrimonial, prestation compensatoire, organisation de la vie des enfants), ce qui accélère considérablement son déroulement. Dans les situations les moins conflictuelles, cette procédure peut aboutir en 6 à 8 mois, contre 12 à 18 mois auparavant.

Le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive du lien conjugal (anciennement pour rupture définitive du lien conjugal) ont également bénéficié de cette simplification procédurale, même si leur nature même implique souvent des débats plus longs sur le fond. Pour ce dernier, le délai de séparation requis a été réduit de 2 ans à 1 an, accélérant ainsi la possibilité d’obtenir un divorce dans les situations où un époux s’y oppose sans motif légitime.

Ces évolutions témoignent d’une volonté du législateur d’adapter le droit procédural aux réalités sociales contemporaines, où la séparation est désormais considérée comme un événement fréquent de la vie qu’il convient de traiter avec efficacité et sans ajouter de souffrances inutiles liées à des longueurs procédurales excessives.

Le rôle transformé des professionnels du droit

L’accélération des procédures de divorce a profondément modifié les pratiques professionnelles des acteurs juridiques impliqués. Les avocats, notaires, médiateurs familiaux et juges aux affaires familiales ont dû adapter leur approche pour répondre aux nouvelles exigences temporelles tout en préservant la qualité de leur accompagnement.

Pour les avocats spécialisés en droit de la famille, la révolution du divorce déjudiciarisé a entraîné une transformation majeure de leur rôle. D’adversaires dans un cadre judiciaire, ils sont devenus co-constructeurs d’une solution négociée dans le cadre du divorce par consentement mutuel. Cette évolution requiert de nouvelles compétences en négociation, en rédaction contractuelle et en accompagnement psychologique des clients. La pratique du droit collaboratif, méthode de résolution amiable des conflits où les avocats s’engagent à ne pas aller au contentieux, connaît un développement significatif dans ce contexte.

Le notaire a vu son champ d’intervention considérablement élargi en matière de divorce. Au-delà de son rôle traditionnel dans la liquidation du régime matrimonial, il est désormais un acteur central du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé. Sa mission de contrôle de légalité et de formalisation de l’accord lui confère une responsabilité accrue. Certains notaires développent des services spécifiques pour traiter ces dossiers dans des délais très courts, parfois en moins de 48 heures après réception de la convention, contribuant ainsi à l’accélération globale de la procédure.

L’essor des modes alternatifs de résolution des conflits

Les médiateurs familiaux bénéficient également de cette dynamique d’accélération. La médiation familiale, longtemps perçue comme une étape supplémentaire susceptible d’allonger la procédure, est désormais valorisée comme un outil d’optimisation temporelle. En permettant aux époux de trouver rapidement des accords sur les points litigieux, elle facilite le basculement vers des procédures plus rapides. La médiation préalable obligatoire, expérimentée dans certaines juridictions, s’inscrit dans cette logique d’efficience procédurale.

Le juge aux affaires familiales voit son intervention recentrée sur les situations véritablement conflictuelles ou impliquant des personnes vulnérables. Libéré d’une partie du contentieux par la déjudiciarisation, il peut théoriquement consacrer plus de temps aux dossiers complexes. Cette évolution s’accompagne d’une attente accrue d’efficacité dans le traitement des procédures qui demeurent judiciaires. Certaines juridictions expérimentent des circuits courts pour les divorces contentieux les moins conflictuels, avec des calendriers procéduraux resserrés.

Ces transformations professionnelles s’accompagnent d’une évolution des formations initiales et continues. Les écoles d’avocats, l’École Nationale de la Magistrature et les organismes de formation notariale intègrent désormais des modules spécifiques sur les procédures accélérées de divorce, les techniques de négociation raisonnée et la rédaction d’actes sous contrainte temporelle forte.

L’interdisciplinarité devient une nécessité dans ce nouveau paysage procédural. Les professionnels du droit travaillent de plus en plus en réseau avec des psychologues, des experts-comptables ou des conseillers en gestion de patrimoine pour offrir une réponse globale et rapide aux problématiques soulevées par la séparation conjugale.

Vers un équilibre entre célérité et protection des droits fondamentaux

L’accélération des procédures de divorce, si elle répond à une demande sociale légitime, soulève néanmoins des questions fondamentales quant à la protection des parties et à la qualité des décisions prises dans un cadre temporel contracté. La recherche d’un équilibre entre rapidité procédurale et garantie des droits substantiels constitue un défi majeur pour le système juridique contemporain.

La question du consentement éclairé se pose avec une acuité particulière dans les procédures accélérées. Le délai de réflexion de 15 jours imposé avant la signature de la convention de divorce déjudiciarisé suffit-il à garantir que les époux mesurent pleinement les conséquences de leur engagement ? Certains praticiens s’interrogent sur le risque de consentements donnés sous pression ou sans compréhension réelle des implications à long terme, notamment en matière patrimoniale.

La protection de la partie vulnérable dans le couple constitue une préoccupation majeure. Les situations d’emprise psychologique ou de violence conjugale peuvent être masquées dans le cadre d’une procédure rapide, particulièrement lorsqu’elle se déroule hors du regard du juge. La formation des professionnels à la détection de ces situations devient alors cruciale. Certains barreaux ont développé des protocoles spécifiques pour identifier les signes d’emprise ou de violence lors de la préparation des conventions de divorce.

Les garde-fous mis en place par le législateur

Face à ces risques, le législateur a instauré plusieurs mécanismes de protection :

- L’exclusion du divorce déjudiciarisé lorsque des enfants mineurs demandent à être entendus

- L’impossibilité de recourir à cette procédure pour les majeurs protégés

- L’obligation de recourir à deux avocats distincts pour garantir un conseil indépendant à chaque époux

- Le contrôle de légalité exercé par le notaire avant enregistrement de la convention

La question de la protection des enfants dans ces procédures accélérées mérite une attention particulière. Si le législateur a prévu que les enfants mineurs soient informés de leur droit à être entendus par un juge, l’effectivité de cette information peut être questionnée. Par ailleurs, l’impact psychologique d’une séparation rapide sur les enfants reste insuffisamment étudié. Certains psychologues s’inquiètent d’un temps trop court pour élaborer psychiquement la séparation parentale.

La qualité des accords conclus sous contrainte temporelle constitue un autre point d’attention. Les conventions rédigées rapidement peuvent comporter des lacunes ou des imprécisions susceptibles de générer des contentieux ultérieurs. Le risque d’une judiciarisation différée existe, notamment concernant l’exécution des dispositions relatives à la liquidation du régime matrimonial ou à l’exercice de l’autorité parentale.

La recherche d’un équilibre optimal passe probablement par une approche différenciée selon les situations. Les procédures accélérées conviennent parfaitement aux couples sans enfants, disposant d’un patrimoine simple et capables d’une communication apaisée. En revanche, les situations complexes sur le plan humain, parental ou patrimonial peuvent nécessiter un temps plus long, garantissant une réflexion approfondie et des solutions pérennes.

L’enjeu pour l’avenir consiste à développer des outils d’évaluation permettant d’orienter chaque couple vers le dispositif procédural le plus adapté à sa situation spécifique, conciliant ainsi l’aspiration légitime à la célérité avec l’impératif de protection des personnes vulnérables et la recherche de solutions durables.

Perspectives d’avenir : vers une dématérialisation complète du divorce ?

L’évolution récente des procédures de divorce s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation numérique de la justice. La crise sanitaire de 2020-2021 a considérablement accéléré ce mouvement, contraignant les acteurs juridiques à développer des solutions dématérialisées pour assurer la continuité du service public de la justice. Cette expérience forcée a démontré la faisabilité technique d’une dématérialisation poussée des procédures matrimoniales, ouvrant la voie à des perspectives d’évolution futures.

Le développement des plateformes numériques dédiées au divorce constitue une tendance de fond. Plusieurs start-ups juridiques (legal tech) proposent désormais des services permettant d’initier et de suivre une procédure de divorce en ligne. Ces plateformes offrent généralement des questionnaires interactifs pour recueillir les informations nécessaires, des modèles de convention personnalisables et des interfaces de communication sécurisées entre les parties et leurs conseils. Si ces outils restent pour l’instant des auxiliaires à l’intervention humaine des professionnels du droit, ils préfigurent une automatisation croissante de certains aspects procéduraux.

La signature électronique des actes juridiques, désormais reconnue comme juridiquement valable, facilite considérablement les échanges à distance. La convention de divorce par consentement mutuel peut aujourd’hui être signée électroniquement par les époux et leurs avocats, puis transmise au notaire par voie numérique. Cette dématérialisation complète du circuit documentaire contribue significativement à l’accélération des procédures.

Les innovations technologiques au service du divorce

L’intelligence artificielle commence à faire son entrée dans le domaine du divorce. Des algorithmes d’aide à la décision peuvent désormais proposer des estimations de prestation compensatoire ou de contribution à l’entretien des enfants basées sur l’analyse de milliers de décisions antérieures. Ces outils, s’ils ne se substituent pas à l’appréciation humaine des situations particulières, facilitent la recherche d’accords équitables en fournissant des références objectives.

Certains pays ont déjà franchi le pas d’une dématérialisation quasi-complète. Au Danemark, une procédure de divorce entièrement numérique permet aux couples sans enfants et sans désaccord majeur de divorcer en quelques clics, sans intervention d’un juge ni même d’un avocat. En Estonie, pionnière de l’e-gouvernement, les procédures administratives de divorce peuvent être réalisées intégralement en ligne. Ces exemples étrangers nourrissent la réflexion sur l’évolution possible du système français.

La question de l’accès à ces procédures dématérialisées constitue néanmoins un point d’attention majeur. La fracture numérique peut créer une inégalité d’accès à ces dispositifs accélérés, pénalisant les personnes éloignées des outils numériques. Le développement de points d’accès numériques assistés dans les Maisons de Justice et du Droit ou les Conseils Départementaux d’Accès au Droit pourrait constituer une réponse à cette préoccupation.

L’avenir pourrait voir émerger un système gradué où le niveau d’intervention humaine et judiciaire serait proportionné à la complexité de la situation. Les cas les plus simples pourraient bénéficier d’une procédure presque entièrement automatisée, tandis que les situations complexes ou conflictuelles continueraient de mobiliser l’expertise des professionnels du droit et l’autorité du juge.

Cette évolution technologique soulève néanmoins des questions éthiques et déontologiques fondamentales. La déshumanisation potentielle d’un acte aussi personnel que la dissolution du mariage interroge sur la place que notre société souhaite accorder à la dimension humaine et relationnelle dans les moments de rupture. Le défi consistera à intégrer les avancées technologiques sans sacrifier la dimension d’écoute, de conseil et d’accompagnement qui demeure essentielle dans ces moments de transition existentielle.